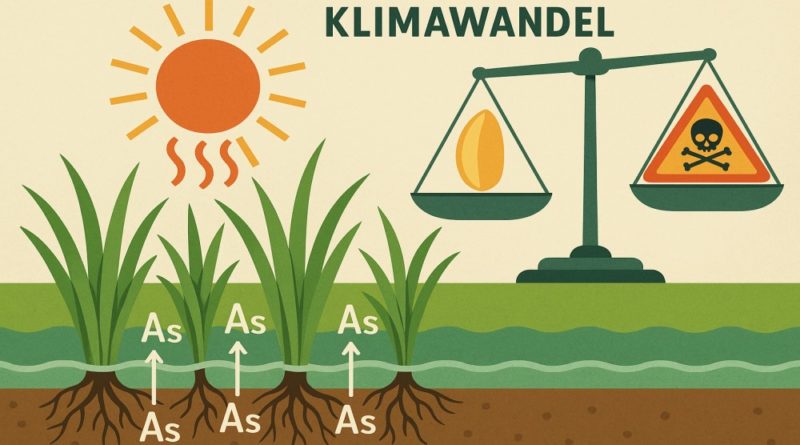

Arsen in Reis: Verstärkt durch den Klimawandel?

Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen aus den Jahren 2023 bis 2025 – unter anderem von der Columbia University sowie in Kooperation mit chinesischen Forschungsinstituten – weisen darauf hin, dass der Klimawandel die Arsenproblematik in Reisanbaugebieten verschärft. Steigende Temperaturen, veränderte Niederschlagsmuster und ein erhöhter CO₂-Gehalt in der Atmosphäre beeinflussen die chemischen Prozesse in überfluteten Böden.

Unter Bedingungen mit geringem Sauerstoffgehalt und starker mikrobieller Aktivität wird anorganisches Arsen, die für den Menschen giftigste Form, verstärkt aus den Sedimenten freigesetzt und von den Reiswurzeln aufgenommen. Dieses Phänomen ist zwar seit Jahrzehnten bekannt, gewinnt jedoch durch die globale Erwärmung und die veränderten Anbaubedingungen eine neue Brisanz.

Gesundheitsrisiko: Arsen im Fokus

Die Gefahren von Arsen sind wissenschaftlich gut belegt. Eine chronische Belastung mit anorganischem Arsen steht in Zusammenhang mit:

- einem erhöhten Risiko für Lungen-, Blasen- und Hautkrebs,

- Herz-Kreislauf-Erkrankungen,

- Diabetes Typ 2 sowie weiteren Stoffwechselstörungen.

Aktuelle Modellierungen zur Situation in China zeigen, dass bis 2050 aufgrund klimabedingter Faktoren bis zu 19,3 Millionen zusätzliche Krebsfälle auftreten könnten. Ohne diese Klimaeinflüsse läge die Prognose bei rund 13,4 Millionen Fällen.

Die vielfach zitierte Zahl von „50 Millionen zusätzlichen Krebserkrankungen weltweit“ ist dagegen eine deutliche Übertreibung. Globale Schätzungen über mehrere Jahrzehnte hinweg sind mit erheblichen Unsicherheiten behaftet und hängen stark von regionalen Umweltbedingungen, Ernährungsgewohnheiten und Gesundheitsversorgungssystemen ab.

Maßnahmen für Konsumenten

Für Verbraucherinnen und Verbraucher gibt es verschiedene Möglichkeiten, die persönliche Belastung durch Arsen zu reduzieren:

- Reis waschen und richtig kochen: Mehrfaches Spülen vor dem Kochen sowie das Garen in reichlich Wasser, das anschließend abgegossen wird, kann den Arsengehalt um bis zu 40 % senken.

- Reissorten gezielt auswählen: Langkornreis, Jasmin- oder Basmati-Reis enthalten in der Regel weniger Arsen als Rundkornreis.

- Neue Züchtungen: Agrarforschende entwickeln Sorten, die weniger Arsen aus dem Boden aufnehmen. Erste Pilotprojekte zeigen vielversprechende Ergebnisse.

- Feldmanagement optimieren: Ein Wechsel zwischen Überflutung und Trockenlegung („Alternate Wetting and Drying“) verbessert die Sauerstoffversorgung des Bodens und reduziert die Arsenmobilisierung.

Wichtig: Auch Bio-Reis kann Arsen enthalten, da es sich um ein natürliches Element handelt, das über Boden und Wasser unabhängig von der Anbauweise in die Pflanze gelangt.

Grenzwerte und Verbraucherschutz

Zum Schutz der Bevölkerung haben die EU und zahlreiche andere Staaten Grenzwerte für anorganisches Arsen in Reis und Reisprodukten festgelegt:

- 200–300 Mikrogramm pro Kilogramm für Reis, der für Erwachsene bestimmt ist.

- 100 Mikrogramm pro Kilogramm für Babynahrung und Kleinkindprodukte.

Diese Grenzwerte werden regelmäßig überprüft und bei Bedarf verschärft. Allerdings weisen Forschende darauf hin, dass der Klimawandel langfristig dazu führen könnte, dass diese Grenzwerte häufiger erreicht oder überschritten werden, wenn keine Gegenmaßnahmen im Anbau erfolgen.

Fazit: Differenzierte Bewertung notwendig

Die aktuelle Forschung zeigt klar: Arsen in Reis ist ein reales und wachsendes Problem, das durch den Klimawandel zusätzlich verstärkt werden dürfte.

- Alarmistische Zahlen wie „50 Millionen zusätzliche Krebskranke“ sind jedoch wissenschaftlich nicht haltbar.

- Realistischer ist die Einschätzung, dass insbesondere in Asien – wo Reis ein Grundnahrungsmittel darstellt – ein deutlich höheres Gesundheitsrisiko entsteht.

- Praktische Maßnahmen wie richtiges Kochen, die Wahl geeigneter Sorten und eine Anpassung der Anbaumethoden können die Belastung wirksam senken.

Die Kombination aus wissenschaftlicher Überwachung, agrarischen Innovationen und politischem Verbraucherschutz ist entscheidend, um die Risiken für die Bevölkerung möglichst gering zu halten.