Koalitionsvertrag von Union und SPD: Zwischen Aufbruch, Kontinuität – und Konfliktlinien

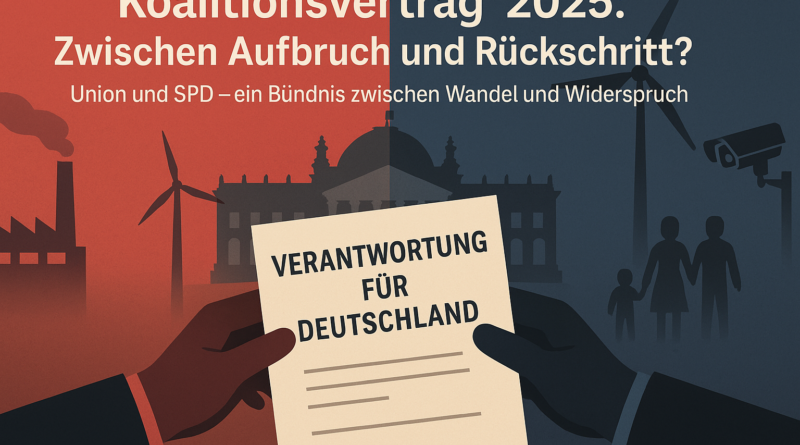

Nach der Bundestagswahl steht nun fest: Deutschland wird von einer neuen schwarz-roten Koalition regiert. Union und SPD einigten sich auf einen 144-seitigen Koalitionsvertrag mit dem Titel „Verantwortung für Deutschland“. Das Papier steckt voller ambitionierter Pläne, deutlicher Abgrenzungen zur Ampel-Ära und politischer Kompromisse. Doch wie zukunftsfähig ist dieser Vertrag wirklich?

In diesem Artikel analysieren wir die zentralen Inhalte des Koalitionsvertrags, ordnen sie politisch ein und beleuchten Kritik sowie offene Fragen.

Klimapolitik: Gaskraftwerke statt echter Energiewende?

Obwohl der Kohleausstieg bis 2038 weiterhin gilt, setzen Union und SPD auf den Bau von 20 Gigawatt neuen Gaskraftwerken. Parallel soll die umstrittene CO₂-Speicherung (CCS) gefördert werden – eine Technik, die viele Expertinnen und Experten für unausgereift halten.

Das viel diskutierte Klimageld, das Bürgerinnen und Bürger eigentlich für steigende CO₂-Preise entschädigen sollte, fehlt im Vertrag komplett. Stattdessen sollen die Einnahmen zur Stromkostensenkung genutzt werden. Umweltverbände wie Greenpeace kritisieren diese Strategie als „Rückschritt im Kampf für Klimagerechtigkeit“.

Einordnung: Die Energiepolitik der Koalition scheint industrieorientiert, weniger klimagerecht. Kritische Stimmen befürchten eine Verschleppung der Energiewende zugunsten kurzfristiger Versorgungssicherheit.

Wirtschaftspolitik: Steuerentlastung auf Kosten sozialer Balance?

Unternehmen dürfen sich freuen: Die Körperschaftsteuer soll schrittweise auf 10 Prozent bis 2032 gesenkt werden. Außerdem wird das umstrittene Lieferkettengesetz abgeschafft – ein Rückschritt aus Sicht vieler Menschenrechtsorganisationen.

Ein geplanter 100-Milliarden-Euro-Investitionsfonds soll Konjunkturimpulse setzen. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) mahnt jedoch: Ohne eine verbindliche Mindestlohnerhöhung drohe eine soziale Schieflage.

Einordnung: Der wirtschaftspolitische Kurs begünstigt vor allem Unternehmen und Investoren, während soziale Ausgleichsmaßnahmen kaum konkretisiert werden.

Migrationspolitik: Abschottung statt Integration

In der Migrationspolitik hat sich die Union durchgesetzt: Asylbewerber sollen an den Grenzen zurückgewiesen werden, und der Familiennachzug für Schutzberechtigte wird ausgesetzt. Organisationen wie Pro Asyl kritisieren dies scharf: „Das ignoriert das Grundrecht auf Asyl.“

Positiv: Geflüchtete Frauen mit Gewalterfahrung sollen künftig besseren Schutz erhalten – ein Signal für gezielte Menschlichkeit im Detail.

Einordnung: Die Balance zwischen Kontrolle und Humanität kippt zugunsten restriktiver Maßnahmen – mit klarer Handschrift der Union.

Innere Sicherheit: Mehr Überwachung, weniger Datenschutz

Die CSU bringt ihre Vorstellungen klar ein: Vorratsdatenspeicherung und Quellen-Telekommunikationsüberwachung (zur Ausspähung verschlüsselter Chats) sollen wieder eingeführt werden. Datenschützer wie der Chaos Computer Club schlagen Alarm: Grundrechte könnten dadurch erheblich eingeschränkt werden.

Einordnung: Die Sicherheitsagenda wirkt technisch orientiert, jedoch mit unzureichendem Augenmerk auf Datenschutz und Freiheitsrechte.

Digitalpolitik: Pflichtkonten und KI – Fluch oder Fortschritt?

Ein neues Digitalministerium unter CDU-Führung plant verpflichtende Bürgerkonten. Diese sollen zentrale Verwaltungsdienste bündeln. Kritiker warnen vor Datenschutzrisiken und möglichem Missbrauch durch mangelnde gesetzliche Kontrolle von Künstlicher Intelligenz.

Einordnung: Der Digitalisierungsansatz ist ambitioniert, lässt aber wichtige Fragen zu Transparenz, Ethik und Diskriminierungsfreiheit offen.

Familienpolitik: Viel Ankündigung, wenig Substanz

Im Bereich Familie bleibt der Vertrag vage. Die Prüfung kostenloser Verhütungsmittel für junge Frauen ist ein positives Signal, aber konkrete Maßnahmen gegen Kinderarmut oder zur Reform des Abstammungsrechts fehlen weitgehend. Der LSVD kritisiert, dass queere Lebensrealitäten kaum berücksichtigt werden.

Einordnung: Fortschritte in der Familienpolitik bleiben Stückwerk – mit deutlicher Schieflage in Sachen Gleichstellung.

Verkehrspolitik: Schiene gestärkt, aber Auto bleibt König

Während Investitionen in die Bahn steigen, fehlen ein Tempolimit sowie konkrete Fahrradförderpläne völlig. Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) spricht von einer verpassten Chance für die Verkehrswende.

Einordnung: Der Mobilitätswandel bleibt halbherzig – Autoverkehr wird weiterhin klar priorisiert.

Demokratie und Zivilgesellschaft: Mehr Kontrolle statt Förderung?

Das Programm „Demokratie leben!“ wird zwar fortgesetzt, jedoch unter CDU-Aufsicht. Viele Vereine befürchten, dass durch politische Einflussnahme vor allem linke und kritische Projekte unter Druck geraten könnten.

Einordnung: Die Unterstützung zivilgesellschaftlicher Strukturen wird politisch gefärbt – mit möglichem Einfluss auf die demokratische Kultur.

Fazit: Ein Neustart mit Widersprüchen

Der Koalitionsvertrag von Union und SPD trägt eine doppelte Handschrift: Während die SPD mit sieben Ministerien soziale und ökologische Akzente setzen will, dominieren Unions-geführte Ressorts zentrale Politikfelder wie Inneres, Wirtschaft, Migration und Digitales.

Viele Maßnahmen wirken wie ein Spagat zwischen Gestaltungswillen und Rückbesinnung. Der Anspruch, „Verantwortung für Deutschland“ zu übernehmen, trifft auf eine ambivalente Umsetzung: Für manche ein pragmatischer Kompromiss, für andere ein Rückschritt in alte Muster.

Ob dieser Vertrag wirklich ein Aufbruch ist – oder eher ein Verwaltungsprogramm mit konservativer Schlagseite –, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Besonders, wenn Grüne und AfD im Bundestag zum Gegenangriff ansetzen.